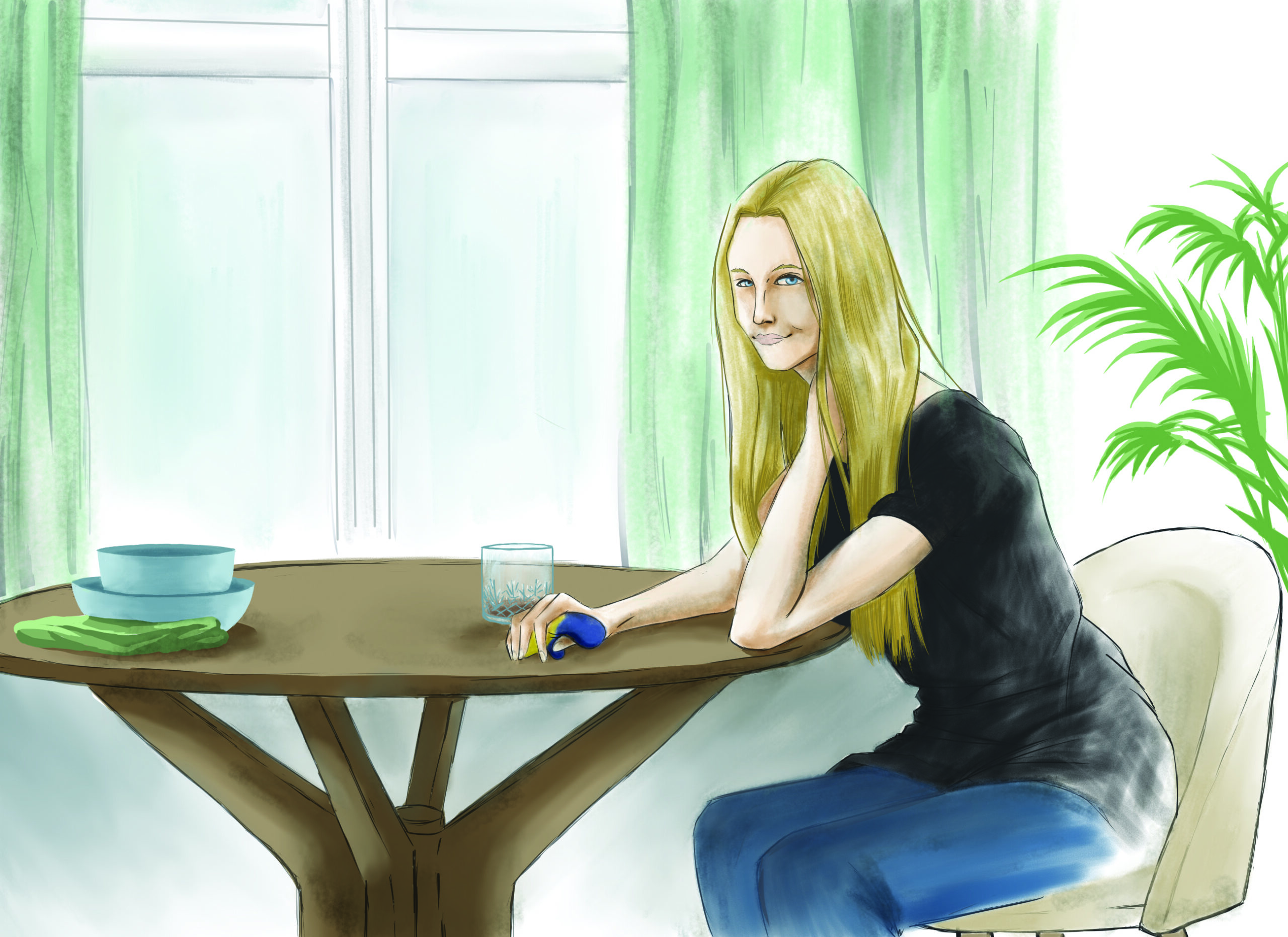

Un guante de lana, azul y amarillo, es todo lo que me quedó de Lena. La niña menuda, de ojos azules y pelo rubio, casi blanco, que llegó a Tenerife para olvidarse del horror de Chernóbil, me dejó al marcharse una única manopla, tejida por su abuela con los colores de la bandera ucraniana, que ella retenía hasta entonces como su más preciado tesoro. “¿Y qué hago con un solo guante?” – Le preguntó asombrado el niño que era yo veinte años atrás–. “El otro, me respondió en su precario español casi recién aprendido, te lo daré cuando volvamos a vernos”.

Esa manopla, que estuvo mucho tiempo sobre mi mesilla de noche, era la forma que yo tenía de recordar la promesa de la niña ucraniana, pero un día desapareció de mi cuarto y nunca más volví a encontrarla.